Meine Themengebiete

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Spektrum.de/Spektrum der Wissenschaft, 25. August 2015 - Link

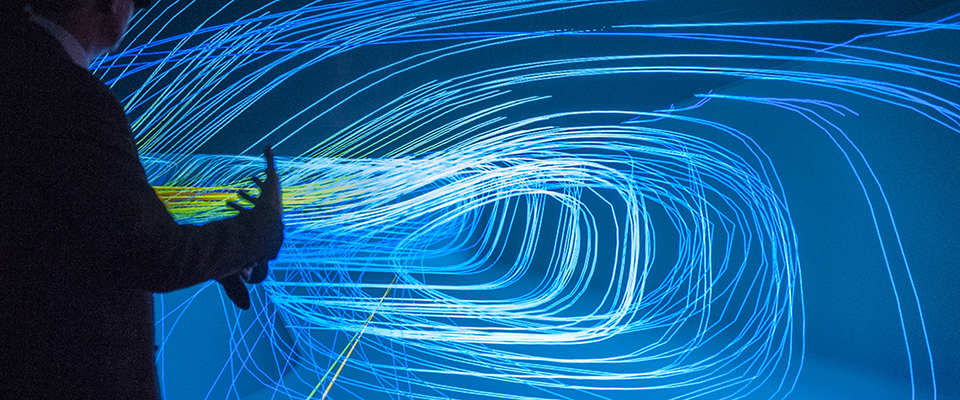

Den Begriff Smart Traffic verbinden die meisten mit Parkplätzen, die ihre Belegung per App melden, und computergesteuerten Ampeln, die den Verehr effizient durch die Stadt lotsen. Die allumfassende Vernetzung des Verehrs ist weitreichender. Umstritten ist allerdings, ob sie aus dem Großstadt-Stau und zu nachhaltigem Verkehr führt.

Das autonome Auto fährt vor, der Park-and-Ride-Parkplatz ist bereits reserviert, der öffentliche Bus vom Auto über den Neuankömmling informiert. Das Auto spuckt den Pendler an der Station aus, im selben Moment kommt der Bus. Der fährt nicht alle Haltepunkte an, sein Navigationsgerät weiß, an welchen Stationen weitere Fahrgäste warten. Manche von ihnen sind per Fahrrad gekommen – an jeder Haltestelle gibt es sichere Fahrradgaragen -, andere kommen in einer Fahrgemeinschaft mit Nachbarn, deren Wege sich hier trennen. Und drei Stationen später kommt eine Pendlerin angerannt, die sonst immer mit dem Auto zur Arbeit fährt. Aber ihr persönlicher Verkehrsassistent hat einen langen Stau erkannt und ihr vorgeschlagen, ein paar Minuten früher loszugehen und Bus und Bahn zu nehmen. Sie sei natürlich frei in Ihrer Entscheidung, so die App: „Sie können sich auch in den Stau stellen, Sie erreichen Ihr Ziel dann aber 25 Minuten später.“ Keine Frage: Ein Klick, der Busstopp ist angemeldet, das Ticket gekauft, und das Smartphone lotst die ÖPNV-Novizin auf dem direkten Weg zur Haltestelle.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Neue Züricher Zeitung, 13. August 2015

Ein junger Informatiker aus Zürich begründet eine Bewegung für mehr soziale Kontakte im echten Leben – vermittelt durch Computer. Zuerst wird er von seinen Kollegen belächelt. Jetzt holt der Mainstream auf.

Männer in Hemd und Krawatte ziehen Grimassen, eine stolze Doktorandin hält umringt von Freunden ihre Dissertation in die Kamera, eine Mutter und ihre beiden kleinen Töchter springen in die Höhe: diese Szenen hat die „Moment Machine“ festgehalten, ein öffentliches Display an der Universität Lugano mit eingebauter Kamera. Wer immer möchte, kann sich hier allein oder mit Freunden fotografieren lassen, das Bild erscheint auf dem Display und auf Facebook. Allein lässt sich hier kaum einer abbilden: es sind fast nur Gruppen von Menschen, die sichtlich Spaß haben.

Mittendrin steht manchmal Nemanja Memarovic, stolz auf sein bislang erfolgreichstes Projekt, und freut sich, wie die Technologie Menschen zusammenbringt. Der 32-jährige Informatiker der Universität Zürich hat die „Moment Machine“ mit Kollegen in Lugano entwickelt. Im Gegensatz zu all den sozialen Netzwerken, die Momente im Leben ihrer Nutzer nur abbilden, kreiert Memarovics Maschine solche: Menschen treffen sich und tauschen sich aus. Wie wertvoll solche Momente sind, das weiß Memarovic, seit sie ihm einst entglitten sind.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

spektrum.de/ Spektrum der Wissenschaft, 29. Juli 2015 - Link

Deutsche Stadtverantwortliche haben häufig ganz andere Ideen, was gut für ihre Stadt ist, als die großen Technologiekonzerne mit ihren globalen Smart-City-Konzepten. Forscher suchen Lösungen für Europa. Ihre erste Erkenntnis: Projekte sollten von unten wachsen.

Was für eine Utopie: Sensoren registrieren jede Aktivität der Bürger, Kameras haben alle im Blick, die sich in einer Stadt bewegen, die gesamte öffentliche Infrastruktur ist mit dem Internet verbunden. Intelligente Algorithmen berechnen aus all diesen Daten den effizientesten Ablauf des Lebens: welcher Verkehrsteilnehmer auf welcher Route am schnellsten zum Ziel kommt, welche Mülleimer geleert werden müssen, auf welchen öffentlichen Toiletten das Klopapier aufgefüllt werden und in welchen Gebäuden die Klimaanlage wie viel kühlen muss und welche Jalousien wann heruntergefahren werden. Die Stadtoberen treffen keine irrationalen Entscheidungen mehr, Computer berechnen schließlich, was das Beste für die Gesellschaft ist – und setzen es auch gleich um: Pragmatismus statt Vetternwirtschaft. Und der Stadtbewohner muss sich um vieles nicht mehr selbst kümmern, er hat wieder Zeit für das Wesentliche im Leben.

Für manche ist diese Vision einer Smart City aber auch eine Horrorvision. "Wenn der öffentliche Bereich einem nahtlosen Funktionieren unterworfen wird, hört die Stadt auf, ein Ort der öffentlichen Auseinandersetzung zu sein, und verkommt zu einem banalen Konsumparadies", fürchtet der Züricher Architekturtheoretiker Hans Frei. Ähnlich wie beim autonomen Auto würden dann aus Bürgern Passagiere, für die digitale Assistenten das Steuer übernehmen. "Das öffentliche Leben wird wie der Verkehr auf der Autobahn geregelt." Vielleicht überdecken die europäischen Datenschutzbedenken sogar das wahre Problem: "Letztlich entpuppen sich smarte Städte als eine viel größere Gefahr für die Öffentlichkeit als für die Privatheit", so Frei.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

spektrum.de, 17. Juli 2015 - Link

„Bitte beschäftigt euch mit unserer Forschung, sie wird euer Leben verändern“: sinngemäß diese Forderung schreit aus einigen Beiträgen im aktuellen „Science“-Magazin zum Schwerpunkt „Künstliche Intelligenz“ hervor. Die Forscher haben Recht mit ihrem Hilferuf, findet Eva Wolfangel: Es ist Zeit aufzuwachen.

Fahren wir auf eine Klippe zu und hoffen, dass das Benzin leer ist, bevor wir in den Abgrund stürzen? Dieses drastische Bild zeichnet der KI-Pionier Stuart Russel von der University of Califormia in der aktuellen Ausgabe des "Science"-Magazins angesichts all derer, die sagen: Maschinen werden nie intelligenter sein als Menschen. Ob es zu diesem Punkt je kommt, steht in den Sternen. Aber auch das, was selbst lernende Algorithmen heute schon können, fordert eine Neuorientierung der Gesellschaft. Das Bild Russels ist symptomatisch für unseren Umgang mit dem Thema künstliche Intelligenz: Anstatt sich genauer mit dem zu beschäftigen, was die modernen Technologien selbst lernender Systeme an Veränderungen für unser Zusammenleben mit sich bringen, halten wir uns lieber die Augen zu und hoffen, dass es schon gut gehen wird. Einerseits fördert die Gesellschaft entsprechende Entwicklungen mit hohen Fördersummen, andererseits weigern sich Politiker, sich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen und entsprechende Gesetze auf den Weg zu bringen.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Stuttgarter Zeitung, Tagesthema, 17. Juli 2015

Intelligente Maschinen beschäftigen die Menschen derzeit stark. Das Wissenschaftsmagazin „Science“ veröffentlicht einen Themenschwerpunkt über die aktuellen Herausforderungen der künstlichen Intelligenz - und ihre Begrenzungen

Sei es das soziale Netzwerk Facebook, das seine User mittels Künstlicher Intelligenz besser kennen lernen und Werbung noch gezielter platzieren will oder Googles Vision, den Menschen künftig Fragen zu beantworten, bevor sich diese ihnen stellen: Künstliche Intelligenz ist derzeit in viel gefragtes Themenfeld. Ein Grund für das Wissenschaftsjournal „Science“, Künstliche Intelligenz in der aktuellen Ausgabe als Themenschwerpunkt zu behandeln. Schließlich wächst das Thema auch in der Wissenschaft, hohe Fördersummen fließen in entsprechende Projekte. Ein mutmaßlich weiterer Grund: Die Sichtweise der Öffentlichkeit – seien es Befürchtungen vor superintelligenten Robotern bis hin zu übergroßen Hoffnungen, was Maschinen alles leisten könnten – weicht bisweilen von der Realität der Forschung ab. In verschiedenen Artikel beschreiben die Forscher die aktuellen Herausforderungen für die Künstliche Intelligenz – und ihre Begrenzungen.