Meine Themengebiete

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Ein scheinbar normaler Workshop. Die beste Hackerin der Welt. Ein Spiel, das ernst ist: Wie ich einmal einen Cyberangriff auf ein Atomkraftwerk verübte.

Ich werde nie so böse sein können wie dieses Lachen. Dieses Lachen unserer Lehrerin, ein vibrierendes Grollen, das sich im ganzen Raum ausbreitet. Gerade hat sie gesagt: Be as evil as you possibly can, zeigt, wie böse ihr wirklich sein könnt. Dann schaut sie mich an. Ich spüre ihren Blick. Es fühlt sich an, als wüchsen aus ihren Augen Laserstrahlen. "Genau dich meine ich, Russland", sagt sie. Und dann lacht sie wieder. Im Comic würde jetzt eine gezackte "HARR HARR"-Sprechblase über ihrem Kopf erscheinen.

Russland, das bin ich.

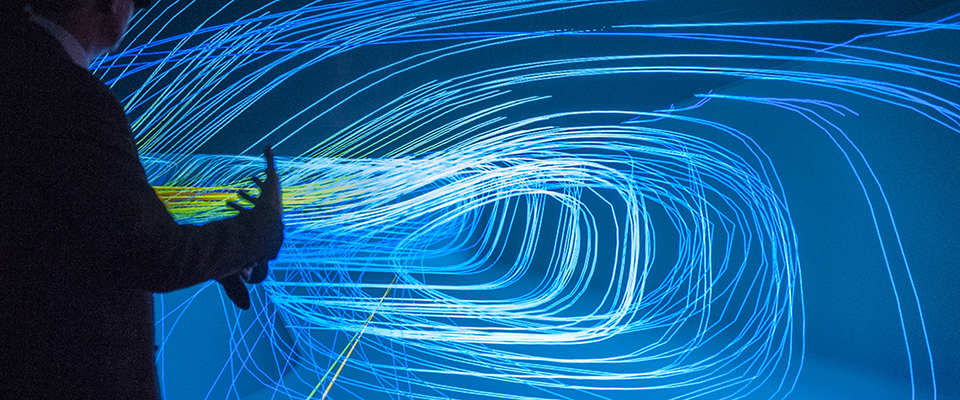

Genau genommen, der russische Geheimdienst. Zusammen mit sechs Männern und einer Frau sitze ich in einem nüchternen Konferenzraum in der Innenstadt von Bukarest und spiele ein Spiel. Ich bin auf dem Dev Camp, der größten Hackerkonferenz Osteuropas, und eingeladen hat mich Chris Kubecka, die Frau mit dem bösen Lachen, US-Amerikanerin, eine der berühmtesten Hackerinnen der Welt. Wir acht Teilnehmer sind aufgeteilt auf zwei Teams: Die einen sind Team Westen, also Vertreter der Nato, der Ukraine und Rumäniens, auf der anderen Seite steht Team Russland. Russland greift an, der Westen verteidigt sich. Alle hier im Raum haben im echten Leben mit IT-Sicherheit zu tun, sie arbeiten in Unternehmen oder Behörden, die immer wieder Cyberattacken ausgesetzt sind.

- Details

- Thema: Auslandsreportage

DIE ZEIT, 19. Oktober 2025

TSMC baut die Chips, ohne die es keine iPhones, Teslas oder ChatGPT gäbe. Keine Firma der Welt kann das sonst. Alles nur, weil Taiwan an ein paar junge Nerds glaubte.

Wenn er seinen Arbeitsplatz erreicht, muss er zuerst in eine Kamera schauen. Eine Gesichtserkennungssoftware überprüft, ob er wirklich ist, wer er vorgibt zu sein: Jason Liu, Mitte 30, seit ein paar Jahren Anlageningenieur beim Mikrochiphersteller TSMC in Hsinchu, Taiwan. Dann schließt er sein Smartphone ein, zieht einen weißen, astronautenhaften Ganzkörperanzug an und betritt den sogenannten "Luftwaschraum", der de facto ein riesiger Staubsauger ist. Luft zerrt von allen Seiten an ihm. Ohne ein Staubkorn am Körper betritt er eine Halle, in der gigantische Maschinen ausgeleuchtet von gelbem Licht stehen, eine Welt voller Sensoren, Kameras und Lüftungen, ohne den Schmutz des Lebens; eine Fabrik, sauberer als ein OP-Tisch.

"Und dann bin ich für mein Umfeld verschwunden", sagt er.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Das hier ist eine ausführlichere Version meines Kommentars, der am 29.8.2024 in der ZEIT erschienen ist.

Pavel Durov hat mit seinem Messenger viel Schaden angerichtet. Aber das Verfahren in Frankreich könnte den Schaden noch vergrößern.

Auf das, was am Samstag Abend in Paris passiert ist, gibt es zwei sehr verschiedene Sichtweisen. Manche finden, die Verhaftung von Pavel Durov ist eine gute Nachricht im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kriminalität, während andere unter dem Hashtag #freePavel das Ende der Meinungsfreiheit gekommen sehen. Durov betreibt den Messenger Telegram, in dem sich zwar einerseits Oppositionelle in Diktaturen organisieren und für Demokratie kämpfen, der sich aber auch zu einem Treffpunkt von Demokratiefeinden, Rechtsradikalen und Pädokriminellen entwickelt hat.

Angesichts der Anklagepunkte die die französische Staatsanwaltschaft am Montag Abend veröffentlichte, zeigt sich aber eine weitere große Gefahr: Alles deutet darauf hin, dass es auch darum geht, die Anwendung von Kryptographie - in diesem Fall die verschlüsselte Kommunikation - zu kriminalisieren.

- Details

- Thema: Portrait

ZEIT ONLINE, 27.8.2024

Der in Frankreich verhaftete Telegram-Gründer Pawel Durow geriert sich als Redefreiheitsaktivist. Doch es gibt Zweifel, wie unabhängig er von Russland ist.

Der Gründungsmythos der Chat-App Telegram ist eine Heldengeschichte. Im Dezember 2011 hämmerten Polizisten an Pawel Durows Wohnungstür in St. Petersburg. Durow war da gerade 27 Jahre alt und bekannt als Gründer des russischen sozialen Netzwerkes VKontakte. Durow, so erzählte er es einmal einem Journalisten der New York Times, hatte sich schon gedacht, dass sie irgendwann kommen würden. Schließlich gab es bereits Ärger mit dem russischen Staat, weil die Nutzerinnen und Nutzer seines sozialen Netzwerkes VKontakte einfach unzensiert alles posten durften, was sie wollen.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Für den Deutschlandfunk habe ich in zwei größeren Feature (einer Mini-Serie) die Geschichte und Gegenwart des Hacktivismus nachgezeichnet und insbesondere der Hack&Leak-Bewegung, die aktuell immer zielgerichter wird.

Das wirft viele Fragen auf - zum Beispiel: Sind offene Daten immer gut? Und wie soll die Gesellschaft damit umgehen, dass zunehmend auch anti-demokratische Akteurinnen und Akteure Daten leaken, wie der russische oder der iranische Geheimdienst?

Erschienen am 5. August (Teil 1) und am 12. August 2024 (Teil 2) im Deutschlandfunk