Meine Themengebiete

- Details

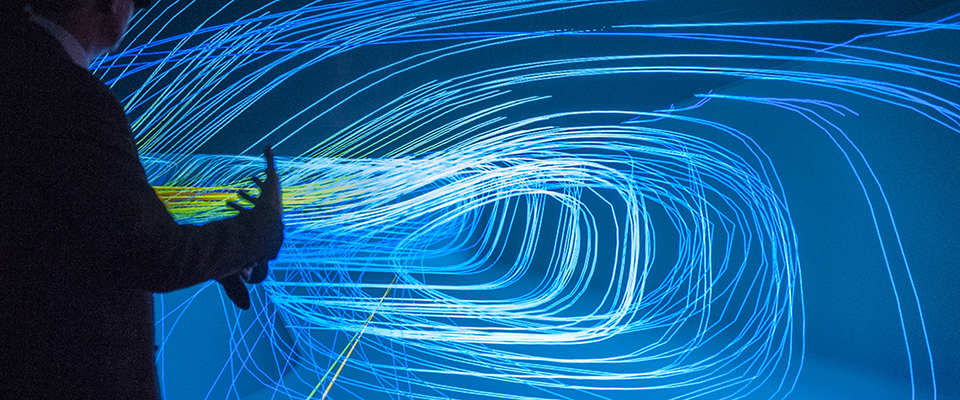

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

ZEIT Wissen, 20. Juni 2017 - Leseprobe

Diese zwei Männer sehen nur so aus, als würden sie spielen. In Wirklichkeit sind sie an einem neuen Wettrennen beteiligt - zum Mond.

Auf den ersten Blick folgt dieser Vormittag im Februar dem Drehbuch der Raumfahrtromantik: Ingenieure tüfteln an Mondrover und bringen den Innovationsstandort Deutschland voran. Part Time Scientists nennen sich die Herren, Teilzeitwissenschaftler. Zuerst, im Jahr 2009, war da nur die fixe Idee, den Google Lunar Xprize zu gewinnen. 20 Millionen Dollar Preisgeld hat Google jenem Team versprochen, das einen Rover entwickelt und auf dem Mond 500 Meter weit fahren lässt. Heute arbeiten die Part Time Scientists Vollzeit. Sie vergeben Aufträge an Airbus und haben mit Audi einen ernstzunehmenden Sponsor gefunden. Spätestens für 2018 wollen sie ihrem Rover eine Mitfahrgelegenheit auf einer Rakete buchen.

Aber dahinter steckt viel mehr als nur der nächste Abenteuerausflug gen Himmel.

- Details

- Thema: Portrait

ZEIT Wissen, 20. Juni 2017 - Leseprobe

Diese zwei Männer sehen nur so aus, als würden sie spielen. In Wirklichkeit sind sie an einem neuen Wettrennen beteiligt - zum Mond.

Auf den ersten Blick folgt dieser Vormittag im Februar dem Drehbuch der Raumfahrtromantik: Ingenieure tüfteln an Mondrover und bringen den Innovationsstandort Deutschland voran. Part Time Scientists nennen sich die Herren, Teilzeitwissenschaftler. Zuerst, im Jahr 2009, war da nur die fixe Idee, den Google Lunar Xprize zu gewinnen. 20 Millionen Dollar Preisgeld hat Google jenem Team versprochen, das einen Rover entwickelt und auf dem Mond 500 Meter weit fahren lässt. Heute arbeiten die Part Time Scientists Vollzeit. Sie vergeben Aufträge an Airbus und haben mit Audi einen ernstzunehmenden Sponsor gefunden. Spätestens für 2018 wollen sie ihrem Rover eine Mitfahrgelegenheit auf einer Rakete buchen.

Aber dahinter steckt viel mehr als nur der nächste Abenteuerausflug gen Himmel.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

...hat ein Teilnehmer meines Workshops "Wissenschaft spannend erzählen" beim Reporterforum gesagt. Das stimmt! Trotzdem macht Wissenschaftsreportage Spaß - mir jedenfalls. Mir ist die Stilform richtig ans Herz gewachsen, und trotz des Aufwandes ist sie mir das liebste, was ich beruflich mache. Warum es sich der Aufwand lohnt, wie man die richtigen Protagonisten und den richtigen Stoff findet und was dann noch alles kommt - über all das habe ich beim diesjährigen Reporterworkshop beim SPIEGEL in Hamburg gesprochen.

Trotzdem (oder gerade weil) Nicola Meier von der ZEIT und ich uns wegen unserer verschiedenen Hintergründe und Lebenswege in der Vorbereitung beinahe in die Haare bekommen hätten bei Themen wie "Braucht man immer Schicksale?" und "Kleben Wissenschaftsjournalisten zu sehr an den Fakten?", haben wir viel voneinander gelernt und es ist ein runder, spannender Workshop herausgekommen. Wer nicht dabei sein konnte, findet jetzt beim Reporterforum die Links zu den Audio-Mitschnitten.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

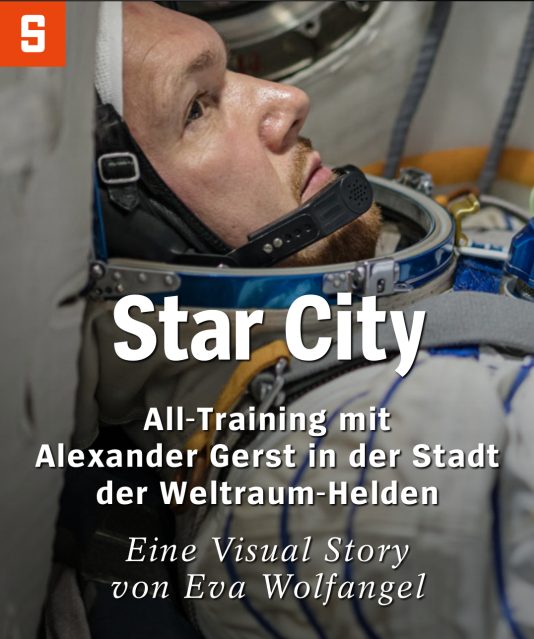

Hintergrund zu meinem Masterclass-Projekt und Fragen an Euch

Als Stipendiatin der Masterclass Wissenschaftsjournalismus (gefördert von der Bosch Stiftung und vom Reporterforum) habe ich zwischen Juni 2016 und April 2017 an neuen mobilen Reportageformen gearbeitet. Ein Ergebnis ist meine Reportage über Alexander Gerst und das russische Sternenstädtchen - eine geheime und geschlossene Stadt, in der er sich derzeit meistens aufhält, um sich für seinen Raumflug 2018 vorzubereiten. Die Reportage ist jetzt im digitalen SPIEGEL erschienen, und zwar in zweierlei Form: einmal als so genannte Visual Story (hier ein kostenpflichtiger Link), was früher altmodisch Multimedia-Geschichte hieß, und einmal als so genannte "Lese-Version" (kostenloser Zugang). Mir geht es also bei der Geschichte nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Form. Und hier wünsche ich mir euer Feedback: Wie gefallen euch die beiden verschiedenen Formen? Ist mein Konzept aufgegangen? Was wünscht ihr euch für die mobile Reportage der Zukunft?

Dafür hier einige Hintergrundinfos dazu, was ich mir gedacht habe und warum mich das Thema Reportage auf Mobilgeräten so bewegt: Meine Leidenschaft sind Reportagen, und Ihnen droht aus meiner Sicht im digitalen Zeitalter Gefahr. Nicht weil lange Texte online nicht gewünscht sind, wie irrigerweise immer wieder behauptet wird: immer wieder zeigen Studien, dass Leser auch online und auf mobilen Geräten lange Texte goutieren. Sondern weil Reportagen falsch aufbereitet werden, was sie insbesondere auf dem Smartphone oft unlesbar macht. Entweder als langer, unübersichtlicher Scrolltext oder mit zu vielen, sich inhaltlich wiederholenden Multimedia-Elementen, die den Leser aus dem Text ziehen und die Bilder im Kopf unmöglich werden lassen.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Leseprobe aus Der SPIEGEL 17/2017 - Link

Im Sternenstädtchen bei Moskau werden aus Kampfpiloten und Wissenschaftlern Astronauten und Kosmonauten. Und sie werden zu Helden. Auch wenn sie sich zunehmend dagegen wehren – das diktiert der Ort und die Tradition. Ein Besuch bei Alexander Gerst und seinen russischen Kollegen.

Kurz vor der rettenden Station versagt die Automatik. Die Internationale Raumstation ISS ist nur noch einen Sprint entfernt. Auf der Erde würde Alexander Gerst die Strecke in wenigen Sekunden zurücklegen. Aber hier in der Sojus trennen ihn nur wenige Kubikmeter Luft und eine dünne Schicht aus Aluminium von der lebensfeindlichen Umgebung des Weltalls. Jetzt darf nichts schiefgehen. Bis hierhin ist der Flug von der Erde zur Raumstation ohne Probleme verlaufen, aber jetzt, auf den letzten schwierigsten Metern lässt die Automatik Gerst und seinen russischen Kollegen Anton Schkaplerow im Stich. Die beiden Raumfahrer schalten auf eine andere Automatik um: die in ihrem Kopf. Unzählige Male haben sie diese Situation geübt, damit sie in einem Fall wie diesem wie Roboter handeln. Sie steuern das Raumschiff von Hand. Gerst schaut durch ein Fernglas und richtet das Lasermessgerät auf einen festen Punkt an der Raumstation. „200 Meter“, sagt er. Schkaplerow sagt: „Und jetzt?“, „200 Meter“ „Jetzt?“ „200 Meter“. So geht das lange drei Minuten. Schkaplerow steuert das Raumschiff, Gerst misst. Nichts bewegt sich. Dann: „195 Meter“. 190. 190. 190. „Wiederhole alle 20 Sekunden“, befiehlt Schkaplerow. Gerst tut das. Minutenlang. 180, 180. 180. 175. Der Kosmonaut fliegt bewusst langsam. In dieser Nähe ist die Gefahr groß, die Station zu rammen. Mit lebensgefährlichen Folgen sowohl für die Raumfahrer in der Kapsel als auch für die Crew an Bord der ISS.