Wissenschaftsreportage / Technik

Wissenschafts- und Technikthemen mit der kreativen Stilform der Reportage zu verbinden, das ist meine Leidenschaft. So wird für die Leserinnen und Leser fühlbar, wie unsere Zukunft aussieht. Einige meiner großen Technik-Reportagen haben schon öffentliche Diskussionen in Gang gesetzt über die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Technology Review 4/2015 - Auszug

Thad Starner trägt seit mehr als 20 Jahren einen Computer am Körper. Ohne ihn fühlt er sich unselbstständig. Und das wird uns allen eines Tages auch so gehen, prophezeit er.

Ein Mann, der nach zwei Jahren noch jedes Wort eines Gesprächs weiß, ist genial, sehr verliebt oder ein Cyborg. Thad Starner ist letzteres. Der Pionier für Wearable Computing trägt seit 22 Jahren einen Computer am Körper so selbstverständlich wie andere ihre Kleider. Früher in Form eines Kastens an der Hüfte, einer klobigen Displaybrille und eines Twiddlers in der Hosentasche, einer Tastatur, die er blind bedienen kann. „Der Computer ist Teil von mir geworden, ich bin eine Art Cyborg“, sagt er. Mit seinem System hat er einst seine Dissertation beim Spazieren geschrieben, später bereitete er seine Vorlesungen auf dem Büro-Sofa liegend vor. „Wenn Studenten hereinkamen dachten sie immer, ich schlafe“, erinnert er sich lachend.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Kommentar auf spektrum.de, 27.3.2015 - Link

Fitness-Apps speichern Daten im Netz, selbst Ärzte greifen darauf zurück. Wer Zugang zu diesen hat, weiß mehr über uns, als uns lieb ist. In Zukunft könnten wichtige Entscheidungen anhand von diesem Wissen getroffen werden. Deshalb gehört es besser geschützt.

Viele Sportler nutzen Fitnesstracker, um ihr Training zu optimieren. Die Daten werden in der Cloud gespeichert, denn für eine lokale Speicherung und Auswertung sind die mobilen Geräte häufig nicht leistungsfähig genug. Eine wachsende Zahl an Apps bietet sich darüber hinaus an, Gesundheitsdaten von verschiedenen tragbaren Geräten zu sammeln, im Netz zu speichern und auszuwerten. Auch Mediziner setzen verstärkt darauf, Patientendaten online zu speichern, denn dort seien sie „sicher und stets verfügbar“, wie beispielsweise ein Arzt sagt, der Piloten auf ihre Flugtauglichkeit hin untersucht und eine Cloudlösung von IBM nutzt.

„Stets verfügbar“ sind sie dort unbestritten – nur eventuell für die Falschen.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Stuttgarter Zeitung, 2. März 2015

Google stellt auf dem Mobile World Congress in Barcelona sein „Project Ara“ der Öffentlichkeit vor. Solchen Baukasten-Smartphones wird eine große Zukunft vorhergesagt. Jeder Nutzer kann sie individuell nach seinen Bedürfnissen zusammenstellen. Die erhoffte Trendwende zu weniger Elektroschrott bringt das aber wohl nicht.

Dave Hakkens Schlüsselerlebnis war ein Reparaturversuch: Der niederländische Designer war froh als er entdeckte, dass in seiner kaputten Digitalkamera nur ein kleines Bauteil ausgetauscht werden musste. „Das war einfacher gesagt als getan“, sagt er heute desillusioniert. Nirgends gab es das Teil zu kaufen, niemand konnte die Kamera reparieren. „So wachsen die Berge an Elektroschrott.“ Noch häufiger seien es Smartphones, die wegen eines defekten Teils komplett entsorgt werden müssten. Der Umweltschützer und Technologiefan Hakkens ärgerte sich nicht lange, sondern startete im September 2013 „Phonebloks“ (https://phonebloks.com/en), eine Kampagne für ein modulares Smartphone, die innerhalb weniger Wochen zig Millionen Anhänger im Netz fand. Sie alle teilen die Forderung Hakkens, ein zusammensteckbares Smartphone zu entwickeln, dessen kaputte Teile vom Nutzer einfach ausgetauscht werden können. Viele Hacker unter ihnen erklären sich bereit, ein solches Produkt mit zu entwickeln.

Das machte Druck auf Google: Parallel zu Hakkens hatte der Konzern offenbar ebenfalls an einem modularen Konzept gearbeitet. Als klar wurde, wie groß die Phoneblok-Bewegung ist, ging Google mit seinem „Project Ara“ an die Öffentlichkeit und bot an, die Community mit einzubeziehen. Unter dem kritischen Blick Hakkens und seiner Unterstützer arbeitet Google seither an einem modularen Smartphone, das auf dem Mobile World Congress in Barcelona erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden soll.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Technology Review 3/2015

Das Auge isst nicht nur mit – es schmeckt auch mit. Charles Spence, Psychologe an der University of Oxford, hat mit diesem Wissen ziemlich irritierende Gerichte gezaubert.

Auszug meines Interviews mit Charles Spence

Erste Cafés verbannen Smartphones, Restaurants werden zu WLAN-freien Zonen – und Sie wollen Technologie und Essen zusammenbringen. Ist das der richtige Zeitpunkt?

Charles Spence: Absolut. Technologie soll uns nicht länger vom Essen ablenken, sondern uns helfen, es noch mehr genießen zu können. Ich untersuche, wie Licht, Musik und Farben den Geschmackssinn beeinflussen. So wird das Essen zu einem ganzheitlichen Erlebnis.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Probanden aus Ihrer aktuellen Studie beim Essen gegenübersitzen will. Eine Augmented-Reality-Brille assoziiere ich nicht gerade mit einem romantischen Dinner…

Bei dieser Studie geht es auch nicht um Romantik, sondern um die Frage, ob uns Augmented Reality helfen kann, wenn es in Zukunft manche Lebensmittel nicht mehr gibt – beispielsweise ausgestorbene Fischarten. Wir können sie auf diese Art nachempfinden – jedenfalls dann, wenn wir uns noch auf irgendeine Art an den Geschmack erinnern.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Stuttgarter Zeitung, 17. Februar 2015

Eine neue Gruppe am Tübinger Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme will Roboter zu autonomen Bewegungen befähigen. Was uns Menschen leicht fällt, ist für Maschinen kompliziert.

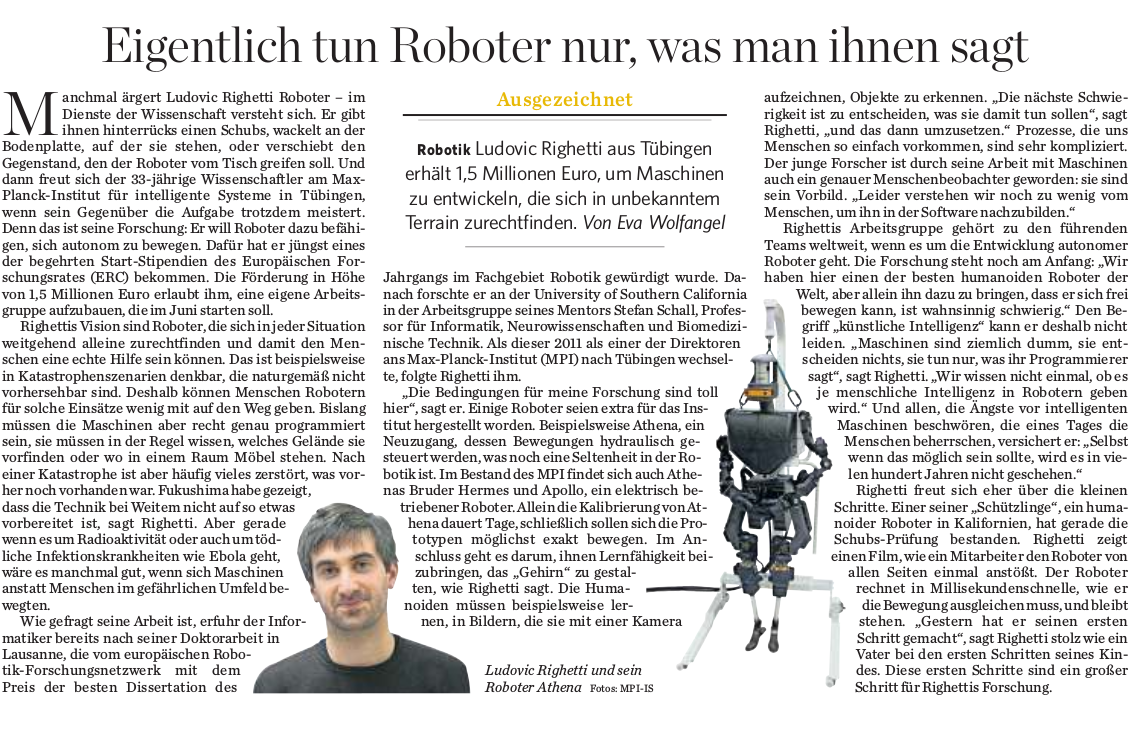

Manchmal ärgert Ludovic Righetti Roboter – im Dienste der Wissenschaft versteht sich. Er gibt ihnen hinterrücks einen Schubs, wackelt an der Bodenplatte, auf der sie stehen, oder verschiebt den Gegenstand, den der Roboter vom Tisch greifen soll. Und dann freut sich der junge Wissenschaftler am Tübinger Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, wenn sein Gegenüber die Aufgabe trotzdem meistert. Denn das ist seine Forschung: Er will Roboter dazu befähigen, sich autonom bewegen zu können.