Wissenschaftsreportage / Technik

Wissenschafts- und Technikthemen mit der kreativen Stilform der Reportage zu verbinden, das ist meine Leidenschaft. So wird für die Leserinnen und Leser fühlbar, wie unsere Zukunft aussieht. Einige meiner großen Technik-Reportagen haben schon öffentliche Diskussionen in Gang gesetzt über die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Am Montag, 22. Februar, startet mein erster Workshop "Pressearbeit für WissenschaftlerInnen" für den Sonderforschungsbereich "Quantitative Methods for Visual Computing" in Stuttgart. Ein zweiter Workshop findet am 4. April in Konstanz statt.

Inhalte sind unter anderem:

- Interaktiver Vortrag: Wie funktioniert die Presse? Nach welchen Kriterien werden News ausgewählt?

- Spiele, Übungen und Tricks, um das Thema in der eigenen Forschung zu finden

- Bad Practice: aus anderer Leute Fehler lernen

- Selbst besser machen: Am Ende hat jeder eine kleine Meldung geschrieben (es ist gar nicht so schwer!)

- Warum erfolgreiche Pressemitteilungen trotzdem manchmal ein Problem haben

Für die Teilnehmer gibt es hier die Folien (passwortgeschützt).

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

spektrum.de/Spektrum der Wissenschaft, 27. Oktober 2015 - Link

Michael Resch leitet seit 2003 das Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart, dessen aktueller Supercomputer zu den 20 schnellsten der Welt zählt. Vom gegenseitigen Aufrüsten hält der Herrscher über eines der schnellsten zivilen Rechensysteme Europas allerdings nichts. Im Interview warnt er außerdem vor dem Nimbus des Computer als unfehlbares Werkzeug.

Herr Resch, die USA und China wetteifern um den schnellsten Computer der Welt. Aktuell hat China die Nase vorn, aber vor wenigen Wochen haben die USA angekündigt, einen Supercomputer zu entwickeln, der einen Exaflop an Rechenoperationen pro Sekunde schafft, also eine Trillion Kalkulationen. Reizt es Sie nicht, bei diesem Wettkampf mitzumischen?

Miachel Resch: Nein, das reizt mich in der Tat kein bisschen. Wir haben völlig andere Voraussetzungen: China und die USA entwickeln mit ihren Supercomputern Atomwaffen, wir fördern die Wissenschaft und die deutsche Industrie. Wir stehen aktuell mit unseren 3,8 Petaflop gut da. Außerdem geht es mir nicht um einen kindischen Wettkampf, sondern darum, die passende Technik für unsere Anwendungen anzuschaffen.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Technology Review 10/2015

Lange Zeit galten Sicherheit und Nutzbarkeit unter Informatikern als unvereinbar. Dabei muss man nur den Menschen und seine Stärken ernst nehmen.

Mantra eines Informatikers: „Lieber Nutzer, bitte verwende ein möglichst komplexes Passwort aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, und nutze keinesfalls das Gleiche für verschiedene Dienste!“ Lieblingsreaktion des Durchschnitt-Nutzers: „Ok, dann nehme ich 123mail für den Mailaccount und 123ebay für Ebay, 123amazon für Amazon.“ Kein Wunder, dass manch ein Informatiker kapituliert. Aber das ist falsch, findet Emanuel von Zezschwitz von der Ludwig-Maximilians-Universität München: „Man könnte sagen: die Leute brauchen keine Sicherheit, wenn sie keine wollen, aber damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben.“ Das Problem liegt woanders, ergänzt Albrecht Schmidt vom Lehrstuhl für Mensch-Computer-Interaktion der Universität Stuttgart: „Sicherheit wurde lange von Leuten entwickelt, die nur die mathematische Seite gesehen haben.“ Nur kann sich kaum jemand komplexe Passwörter merken: „Mit dem Menschen im System gibt es keine absolute Sicherheit.“ Wer die menschlichen Fähigkeiten mitdenkt, kann die Sicherheit enorm erhöhen, betont Matthew Smith, Leiter der Arbeitsgruppe Usable Security and Privacy an der Uni Bonn: „80 Prozent gelebte Sicherheit sind besser als 100 Prozent Sicherheit, die keiner nutzt.“

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

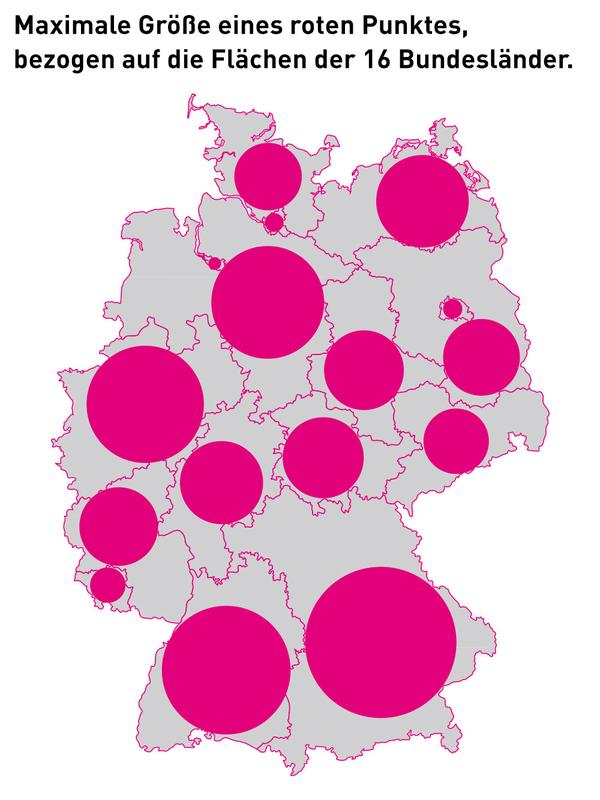

Der Stand des deutschen Datenjournalismus nach der Konferenz Datenlabor 2015 und was wir tun müssen, wenn wir unsere Möglichkeiten nicht länger verschenken wollen.

Datenjournalismus ist wie Teenager-Sex: alle reden davon. Keiner weiß so richtig, wie es geht. Jeder denkt, alle anderen tun es. Und deshalb behaupten alle, dass sie es tun. Diese Sätze habe ich von dem US-Psychologen Dan Ariely geklaut – und auch leicht abgewandelt. Es ist mir kürzlich bei einem wissenschaftlichen Vortrag über Bigdata über den Weg gelaufen. Und das, was im wissenschaftlichen Zusammenhang Bigdata ist, erscheint mir im Journalismus derzeit der Datenjournalismus. Der Begriff wird inflationär verwendet, und jede Redaktion, die etwas auf sich hält, unterhält wenigstens ein Datenjournalismus-Team.

Was vor einigen Jahren mit einer Debatte über neue „Storytelling“-Formate im Netz begann, einer Debatte, der man auf keiner Journalistenkonferenz entkam (und die im übrigen den Begriff Storytelling – eine eigene, fabelhafte, viel zu seltene journalistische Stilform - verhunzt), heißt heute Datenjournalismus. Und hej, wenn die ganze Welt von Bigdata redet, wenn Daten wahlweise das Gold oder das Öl der Zukunft sind – dann nichts wie mitgemischt. Irgendwie wollen wir Journalisten ja auch nichts verpassen.

- Details

- Thema: Wissenschaftsreportage / Technik

Berliner Zeitung, 23. Oktober 2015

Bestimmte Gehirnzellen zeigen bei jungen Probanden mit genetisch erhöhtem Alzheimer-Risiko eine deutliche Beeinträchtigung. Forscher hoffen mit dieser Entdeckung zur frühen Diagnose von Alzheimer beitragen zu können. Das wäre die Grundlage für eine mögliche Therapie. Noch sind aber viele Fragen offen.

Veränderungen des Gehirns, die mit Alzheimer zusammenhängen und die räumliche Orientierung betreffen, zeigen sich möglicherweise schon lange bevor die Krankheit ausbricht. Neurowissenschaftler unter anderem der Universitäten Bochum, Bonn, Nimwegen und des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen Bonn haben gemeinsam mit Psychologen der Uni Ulm eine veränderte Funktionsweise des Gehirns bei jungen Probanden mit erblich bedingtem erhöhtem Alzheimer-Risiko entdeckt. „Bisher wird Alzheimer meist erst diagnostiziert, wenn bereits große Hirnbereiche zerstört sind“, sagt der Neurowissenschaftler Nikolai Axmacher von der Ruhr-Universität Bochum. Erst dann zeigen sich deutliche Symptome. Aber unabhängig davon, ob es wirksame Therapien gegen Alzheimer gibt, ist ein Eingreifen dann zu spät.